TORRE DEL POETTO, MACROAREA A

Il presente progetto geologico e geotecnico definitivo, attiene la realizzazione dei lavori di recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. L’intervento nello specifico intende recuperare e valorizzare nove torri costiere mediante dei lavori di ripristino che consentano oltre al recupero del monumento anche la possibilità dello stesso di essere fruibile sotto il profilo turistico-ambientale. Le nove torri in oggetto sono collocate in quattro macro aree definite A, B, C e D, ricadendo rispettivamente nel territorio di Cagliari, Teulada, San Vero Milis e Alghero.

In questo allegato, parte integrante della proposta progettuale vengono analizzate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei litotipi su cui hanno sede le torri ed alle eventuali opere di mitigazione dei fenomeni morfo-dinamici di dissesto in atto o potenziale.

Le indagini che sono state condotte, hanno avuto quale obiettivo quello di analizzare le interazioni intercorrenti tra opere e terreno inteso come ambiente geologico, in modo da poter fornire una serie di elementi sia qualitativi che quantitativi, necessari al fine di realizzare una corretta progettazione delle opere d’arte e che siano garantite tutte le condizioni di sicurezza del caso.

In riferimento a quanto previsto dall’ art.27 del D.P.R. 554/99, l’analisi geologica preliminare si è articolata secondo il seguente schema:

- identificazione delle formazioni caratterizzanti l’area in oggetto, analisi evolutiva e tettonico-strutturale con particolare attenzione alla estensione dei litotipi rilevati, al loro grado di alterazione soprattutto in funzione dei parametri di fessurazione e degradabilità;

- analisi geomorfologica del territorio e dei processi morfogenetici di dissesto in atto o potenziale e loro tendenza evolutiva;

- analisi e schema della circolazione idrica sia superficiale che sotterranea;

- ricostruzione del modello geologico attraverso l’utilizzo e l’analisi dei dati e dei riferimenti bibliografici, l’osservazione di sezioni naturali e artificiali presenti all’interno della zona di intervento.

A riguardo della relazione geotecnica, l’analisi delle interazioni opera-ambiente geologico in relazione alla tipologia delle opere in progetto è stata condotta in modo da definire in via preliminare le caratteristiche geotecniche delle formazioni interessate dalle opere. Per ciò che concerne le fasi di calcolo si è fatto riferimento alle seguenti normative:

- Provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche (L.02/02/1974, D.M. 16/01/1996 e D.M. 11/03/1988 );

- Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni, dei carichi e sovraccarichi (D.M. 16/01/1996);

- Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e strutture metalliche ( L.05/11/1971 n. 1086 e D.M. 14/02/1992 con particolare riferimento al D.M. 11/03/1988);

- Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

TORRE DEL POETTO - MACROAREA A

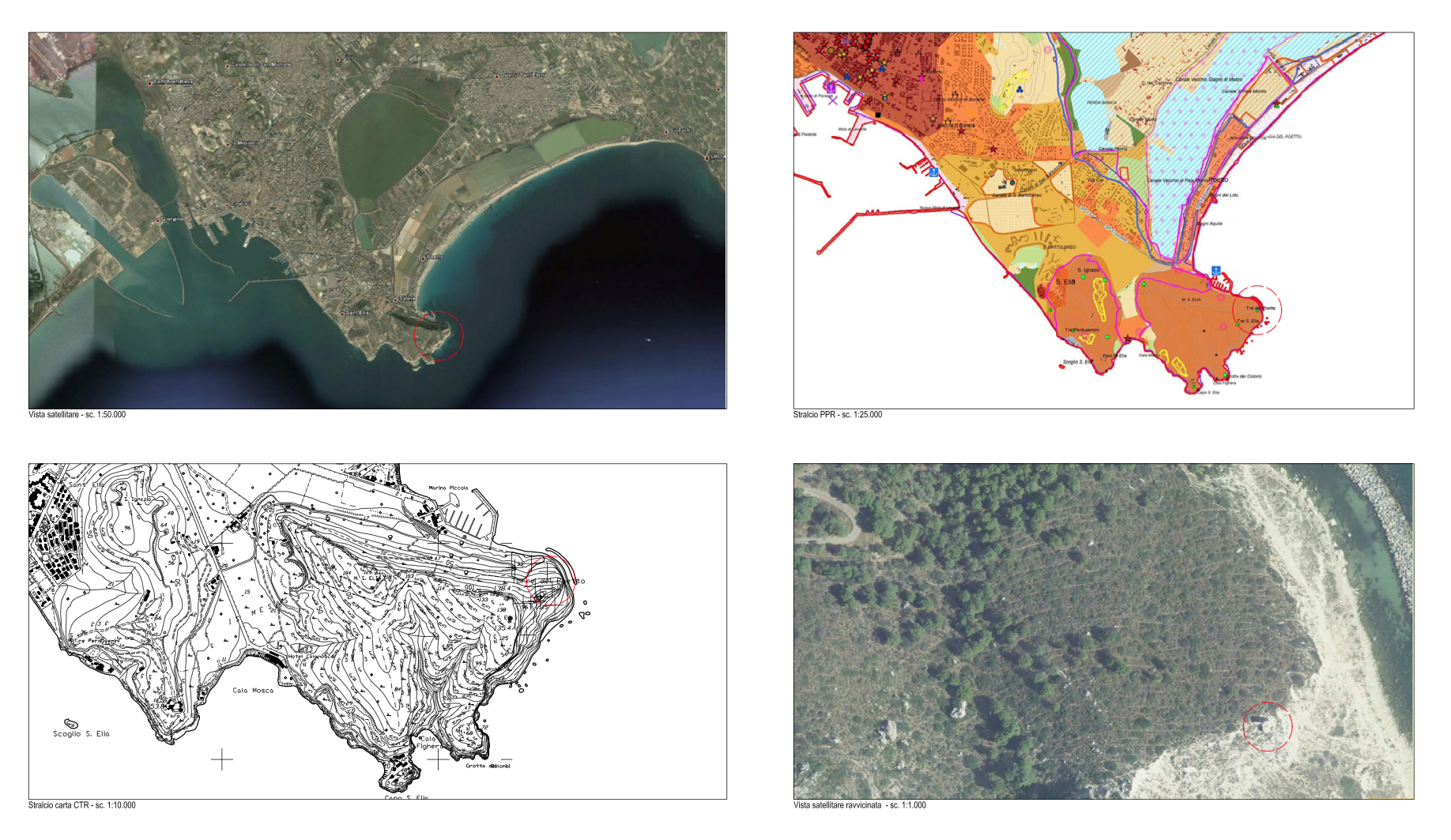

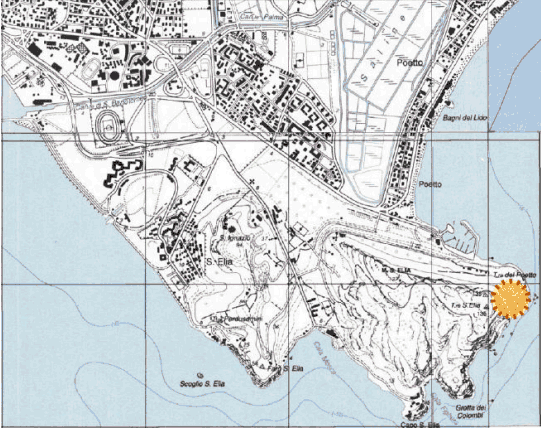

Inquadramento Cartografico

L’area di intervento è collocata nel settore Sud-Ovest della città di Cagliari nel promontorio di Capo Sant Elia ad una quota di circa 78 metri s.l.m.;

Dal punto di vista cartografico l’aerea può così essere distinta:

- Carta topografica d'Italia scala 1:25.000 FG. 566 Sez. IV “La Maddalena” edita dall'I.G.M. nel 1995, Edizione n° 1

- Carta Tecnica Regionale, foglio 566020 e 5660309 Carta Geologica della Sardegna scala 1:200.000, redatta dalla Regione Autonoma della Sardegna

Stralcio cartografico in scala 1:25.000 (estratto dal progetto preliminare)

Note storiche

La torre del Poetto è una piccola torre costiera, situata nel promontorio della Sella del Diavolo, a Cagliari.

L'edificio, domina dalla sua posizione il porticciolo di Marina Piccola e la vicina spiaggia del Poetto, risalente al XVII secolo, appare oggi spezzata in due tronconi lungo l'asse verticale.

La struttura è tronco-conica, originariamente voltata a cupola, alta sette metri per cinque di diametro.

Geologia Locale

La Torre del Poetto si colloca in un tipico ambiente geologico sedimentario in facies marina caratterizzato dalla presenza di sedimenti miocenici carbonaceo-marnosi e carbonatici, che costituiscono l’ossatura delle colline di Cagliari. In tutta l’area affiorano estesamente le tre litologie sedimentarie che costituiscono il complesso dei “Calcari di Cagliari”, successione rappresentato da una stratigrafia costituita dal tetto al letto dalle seguenti litologie:

- Pietra forte

- Tramezzario

- Pietra Cantone

Pietra forte

È la litologia che si colloca al tetto della successione miocenica ed è rappresentata da un calcare organogeno compatto con bioclasti e con resti di molluschi, briozoi, foraminiferi e coralli. Presenta il tipico colore bianco opaco anche se localmente può assumere diverse sfumature più scure.

Le sue proprietà meccaniche, influenzate soprattutto del grado di alterazione e di micro-

fratturazione, variano da buone a mediocri. È una litologia permeabile per fatturazione, la sua permeabilità e proporzionale al livello di fatturazione locale.

Tramezzario

In sostanza si tratta di un calcare marnoso, dal tipico colore bianco avorio e aspetto granuloso. Presenta stratificazione obliqua e contatti etero tropici con la litologia Pietra Forte. È una roccia permeabile per fatturazione; la sua permeabilità cosi come le sue proprietà meccaniche sono funzione del grado di alterazione e fatturazione locali.

Pietra Cantone

La Pietra Cantone è una calcarenite di colore giallastro mediamente cementata con percentuali variabili delle due componenti argillosa e arenacea. La componente calcarea è formata spesso da un impasto di foraminiferi mentre la frazione arenacea è formata da frammenti organici calcarei e talvolta silicei. La presenza della componente argillosa conferisce bassa permeabilità e proprietà meccaniche scarse e favorisce i processi igroscopici che causano il degrado fisico e chimico della roccia.

Nell’area affiorano inoltre depositi quaternari costituiti da conglomerati poligenici, arenarie più o meno cementate, crostoni carbonatici e sedimenti conglomeratici di spiaggia a matrice carbonatica. Appartengono all’olocene invece colluvi e suoli di spessore modesto, sabbie e ghiaie di spiaggia attuale e detriti di cava costituiti da elementi caotici con materiale di riporto artificiale e frammenti di calcare miocenico di varia granulometria.

Tettonicamente nell’area si possono distinguere due settori, quello ubicato a ovest di viale Calamosca risulta più fagliato rispetto a quello ad est, dove passa un importante faglia con direttrice campidanese, che ha prodotto il sollevamento del blocco ad est rispetto a quello ad ovest. La zona ad ovest presenta quasi tutte le direttrici NW/SE mentre il Monte Sant’Elia è fagliato con direzioni EW.

Queste hanno prodotto probabilmente numerose Pocket beach e fenomeni di crollo come quelli visibili sotto la Sella del Diavolo. Oltre a zone di raccorciamento sono evidenti zone di distensione testimoniate da pareti di faglie ricoperte da concrezioni calcitiche. L’idrografia superficiale è scarsamente sviluppata sia nel blocco ad ovest di viale Calamosca che in quello ad est.

Il processo principale che agisce nell’area è quello del dilavamento diffuso che nell’area prospiciente il vallone di Sant’Elia si riunisce e da origine ad un torrente durante gli eventi piovosi più intensi. La scarsa copertura di suolo non permette di ritenere notevoli quantità d’acqua e la maggior parte di essa si disperde in poco tempo cosi ché la ricarica per le formazioni affioranti risulta molto scarsa.

Nel settore in esame agiscono svariati processi geomorfologici che in presenza di litologie differenti per composizione e resistenza all’erosione, hanno influenzato l’evoluzione del rilievo; tali processi comprendono:

- processi carsici

- processi eolici

- processi sui versanti

- processi antropici

I processi carsici interessano particolarmente le formazioni carbonatiche, dove sono sviluppati fenomeni di microcarsismo superficiale con formazione di campi carreggiati. Tra le forme più diffuse vi sono le scannellature, piccoli solchi sub-paralleli separate da sottili creste più aguzze, che sono originate dalla corrosione ad opera della pioggia.

Maggiormente diffuse sono le vaschette di corrosione, cavità chiuse a perimetro sub-circolare o ellittico con un diametro compreso tra pochi cm ed il metro; sono il risultato dell’azione solvente dell’acqua stagnante combinata ad azione biologica. La corrosione allarga le vaschette agendo sulla base dei fianchi dove l’acqua si conserva più a lungo dopo le piogge. Molto spesso sono riempite da terra rossa.

Sono presenti altre forme dovute a dissoluzione di carbonati, ovvero grottoni che assumono l’aspetto di enormi tafoni sulle pareti verticali della “Pietra forte”, che assume un aspetto più farinoso, giallastro, molto simile alla “Pietra cantone”.

Numerose sono anche le cavità sotterranee e nella loro evoluzione è intervenuta anche l’azione erosiva del mare. Tra le grotte più importanti vi è la cosiddetta Grotta dei Colombi: all’interno vi si trovano forme tipiche della morfologia carsica, come canali di volta e altre forme legate all’azione del mare e alla permanenza di questo all’interno della grotta per un periodo abbastanza lungo, come solchi di battente e fori di litodomi.

I processi eolici hanno avuto e hanno tuttora grande importanza.

Sotto la costa sono presenti depositi eolici fossili i cui granuli che li costituiscono sono smussati proprio per corrosione del vento.

I processi sui versanti sono caratterizzati da denudamento ad opera delle acque dilavanti, attivi in varia misura anche sotto climi differenti da quello attuale. Si verificano fenomeni di soliflusso e sui versanti più ripidi anche con vere e proprie frane, come dimostrano i depositi di pendio, i colluvi ed i corpi di frana non attuali.

Un esempio è rappresentato dalla nicchia di distacco sopra Cala Fighera e dal corpo di frana sotto la Sella del Diavolo. I processi antropici hanno influito fortemente sulle forme del rilievo con l’apertura di cave per lo sfruttamento dei calcari, soprattutto la “Pietra cantone”, come materiali da costruzione.

Queste, oggi abbandonate, sono numerose sui versanti del Monte S.Elia dove è maggiormente presente questa litologia.

Analisi Strutturale

La classica successione miocenica Pietra Forte, Tramezzario e Pietra Canone su cui ha sede la Torre del Poetto è caratterizzata da fatturazioni con lineamento dominanti NO- SE, con i coniugati secondari NE-SO.

L’intersezione di tali trends genera blocchi che in coincidenza con la presenza di giunti sub-orizzontali possono portare alla formazione di fenomeni di roto-ribaltamento.

Le bancate calcaree mioceniche hanno una giacitura immergente verso Nord-Ovest coincidenti con quelli che sono i trends tettonici caratterizzanti la fossa campidanese. Tale situazione geologica, come già bene specificato in fase di progettazione preliminare, non genera nell’immediato della torre situazioni di instabilità tali da necessitare come intervento prioritario un consolidamento dell’ammasso roccioso di base alla torre.

In tal senso quindi appare quindi accettabile, almeno in questa fase di intervento, non programmare interventi di consolidamento. Tuttavia la progettazione esecutiva sarà caratterizzata da un approfondimento dello stato della conoscenza degli ammassi mediante una serie di stazioni strutturali alla base degli stessi.

Condizioni Geotecniche

In relazione alle condizioni generali delle facies rilevate, è risultato che laddove i litotipi si presentano poco fratturati o alterati, le caratteristiche geotecniche generali sono da discrete a buone. Laddove invece sono più marcati i processi erosivi in associazione a una riduzione della spaziatura delle fratture si ha un evidente declassamento delle caratteristiche geotecniche generali.

E’ palese quindi che i processi erosivi sono strettamente connessi alla fatturazione, lungo il quale avviene la principale circolazione idrica nell’ammasso.

Interventi proposti

Gli interventi riguardano principalmente lo stato delle opere in muratura della torre, essendo sostanzialmente ritenuti non rilevanti o necessari in questa fase gli interventi sugli ammassi rocciosi prospicienti il promontorio.